トップモデルBLOG

週1回のペースで更新しています。商品レビュー、イベントレポートからハウツーまで、幅広くカバーします。

2007年9 月 4日

2007年9 月 1日

「MINUS ACRO」の製作 14

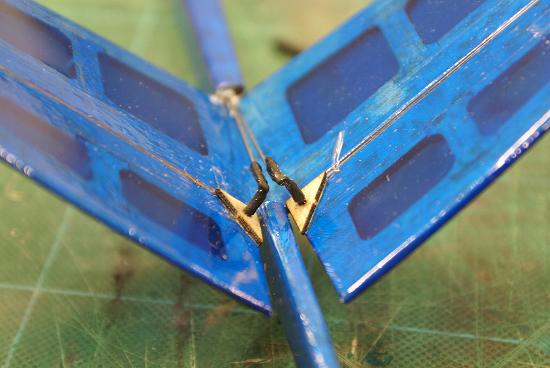

尾翼側のリンケージをします。 尾翼側は、指定の位置に補強ための1mmベニアの三角材を接着してそこにカーボンロッドを図面の寸法を参考にカットして接着します。

尾翼側は、指定の位置に補強ための1mmベニアの三角材を接着してそこにカーボンロッドを図面の寸法を参考にカットして接着します。

それにシュリンクチューブを使ってプッシュロッド用のピアノ線をつなぎます。

説明書では、ライターでチューブを縮めるようになっていますが、機体を焼いてしまう可能性がありますので、半田ゴテを使ってチューブを縮めてそれに瞬間を少量流して固定しています。 エルロンサーボは写真のように動翼体内に1個搭載してサーボホーンが左右に出るように取付けます。

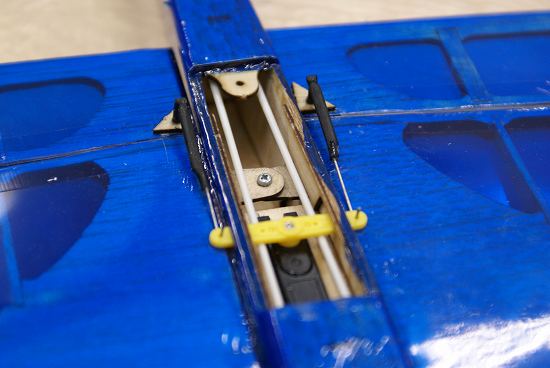

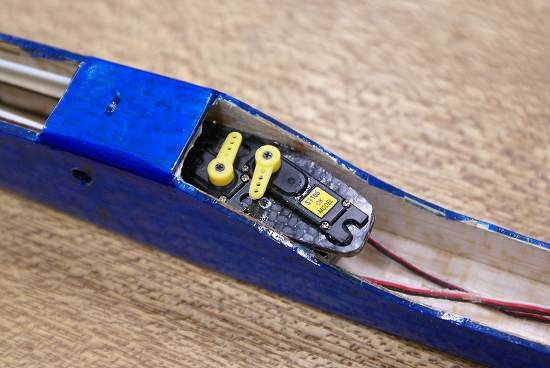

エルロンサーボは写真のように動翼体内に1個搭載してサーボホーンが左右に出るように取付けます。

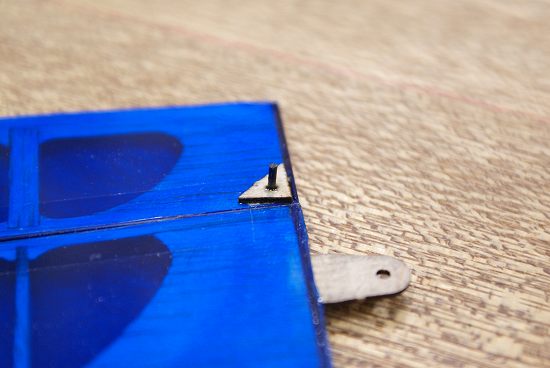

エルロンも尾翼の動翼と同じように補強用の1mmベニアを接着してカーボンロッドを立てておきます。

エルロンも尾翼の動翼と同じように補強用の1mmベニアを接着してカーボンロッドを立てておきます。

それに先ほどのようにシュリンクチューブでピアノ線を取付けます。

それに先ほどのようにシュリンクチューブでピアノ線を取付けます。

ピアノ線側にもカーボンロッドを適当な長さに切っていれてあります。

サーボホーン側のピアノ線は、L字に曲げてサーボホーンの下から差し込んでおきます。

これは、本機の主翼を左右2分割に分解するときに取外しやすくするためです。

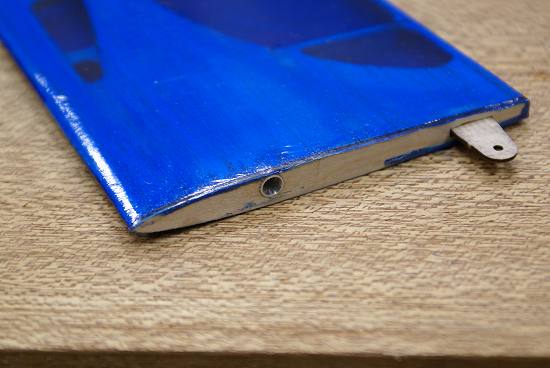

左右の主翼は中央でタッピングビスで固定してあります。

これで、リンケージは完了ですが後でロッドの長さの調整が出来ないので、ニュートラルをしっかり確認してリンケージしてください。

2007年8 月31日

「MINUS ACRO」の製作 13

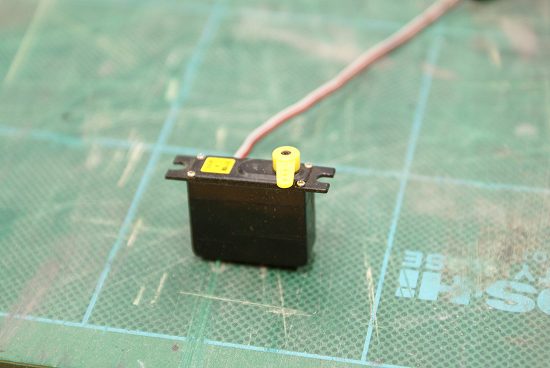

機体が完成したところで、メカを搭載します。 超小型の機体なのでメかも小型の物を使用します。

超小型の機体なのでメかも小型の物を使用します。

サーボは、TahmazoのTS-1002がピッッタリでラダー・エレベターで2個・エルロンが1個の計3個を使用します。

サーボマウントは、1mmベニアで出来ているのですが、サーボを仮に合わせているときに誤って細い部分で折ってしまったので、薄いキュアカーボンシートで補強しました。

サーボマウントは、1mmベニアで出来ているのですが、サーボを仮に合わせているときに誤って細い部分で折ってしまったので、薄いキュアカーボンシートで補強しました。

サーボを先にマウントに固定してからそのマウントを胴体に接着します。

サーボを先にマウントに固定してからそのマウントを胴体に接着します。

先にマウントを接着してしまうと1個のサーボが取付できなくなりますので、注意してください。

サーボが少し斜めに搭載されますので、ユートラルの位置が写真のようになります。

サーボは、マウントが薄いのでビス止めではなく、サーボの耳のところに薄くシリコン系接着剤をつけて固定しました。 リンケージは、シュリンクチューブを使用する独特の方法で、一旦サーボホーンを外して、付属のシュリンクチューブにサーボホーンを入れ、プッシュロッド用のピアノ線だけでは、細すぎるので6mm程度に切った付属の2mmカーボンロッドを一緒にいれシュリンクを縮めます。

リンケージは、シュリンクチューブを使用する独特の方法で、一旦サーボホーンを外して、付属のシュリンクチューブにサーボホーンを入れ、プッシュロッド用のピアノ線だけでは、細すぎるので6mm程度に切った付属の2mmカーボンロッドを一緒にいれシュリンクを縮めます。

ただ、縮めただけでは、外れることがあるので、極少量の瞬間をホーン側とピアノ線側のシュリンクチューブの端から染込ませておきます。

2007年8 月30日

青春テケ・テケ・テケ・・・

「テケ・テケ・テケ・・・」と聞いて何を想像しますか?

若い人は、分からないでしょうけど、40代後半以上の歳のかたなら分かる方もいますよね。

昔、中学生の頃母親にギターを買ってもらって、陽水やかぐや姫の曲でフォークソングを練習して、キャロルや宇崎竜童にあこがれてエレキギターを買ってもらって、練習の手本にするのが、そうこの「テケ・テケ・テケ・・・」なんですよ。

ここまで書くと想像つきますよね。

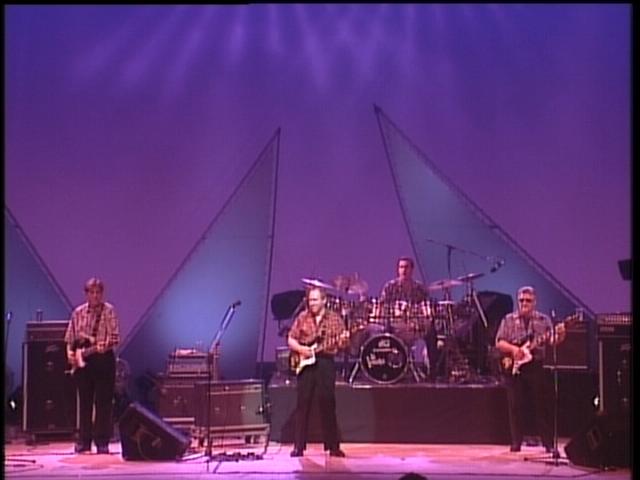

そうです「ザ・ベンチャーズ」ですよ。

この間、久しぶりにコンサートに行ってきたんです。

それも「ベンチャーズ」のコンサートです。

えっ!まだ活動してるのかって・・・

そうなんです、ことしで来日45周年なんですよ。 昔は、メンバーもこんな感じで、20代後半位の年齢なんです。

昔は、メンバーもこんな感じで、20代後半位の年齢なんです。

それから45年した現在、初期のオリジナルメンバーで唯一変わっていないドン・ウィルソンは、74歳になってまだ現役です。

会場のお客さんの年齢もそれに比例して、50代~60代の方が中心で一見すると演歌のコンサート会場と見間違えそうな感じです。

会場のお客さんの年齢もそれに比例して、50代~60代の方が中心で一見すると演歌のコンサート会場と見間違えそうな感じです。

でも、さすがに天下のベンチャーズで会場は、ほぼ満員状態で、演奏が始まると観客もノリノリになってきます。

わたしも、この歳になってやっと念願の生ベンチャーズが聞けて嬉しかったのですが、隣の席の60代のおじさんが、感激して涙流しながら聞かれてたのが印象てきでした。

途中で、手拍子をする場面があったのですが、なぜか会場全体がもみ手になってるのが・・・(;¬з¬)

2007年8 月29日

「MINUS ACRO」の製作 12

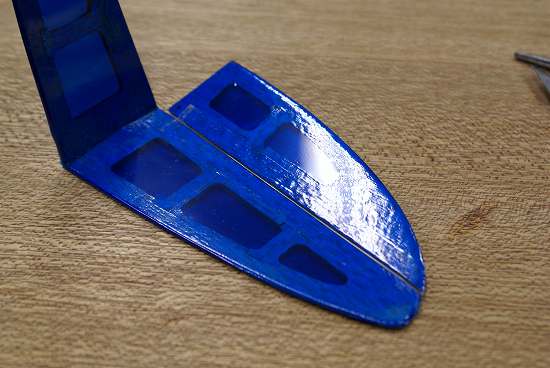

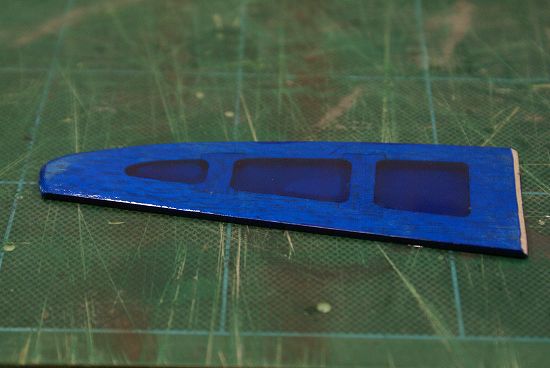

フィルム貼りが終わったら、エレベーターやエルロンの動翼を取付けます。 尾翼にエレベーターを取付けます。

尾翼にエレベーターを取付けます。

ヒンジは、テープヒンジを使用しました。

テープヒンジを貼る場合は、写真のように動翼の裏側から先にテープを貼ります。

裏を張ったらエレベーターをもとに戻して表側を張ります。

裏を張ったらエレベーターをもとに戻して表側を張ります。

こうすると尾翼と動翼の間に1mm程度の適度な隙間が出来て動きがスムーズになります。

尾翼とエレベーターの間隔をキッチリ詰めてヒンジを貼ってしまうとアップ側には、動いてもダウン側の動きがキツクなることがあります。 主翼のエルロンも尾翼と同じ要領で取付けます。

主翼のエルロンも尾翼と同じ要領で取付けます。

ただし翼端から2cm位内側から貼らないと端から貼ってしまうとエルロンの形状で動きにくくなります。

2007年8 月28日

「MINUS ACRO」の製作 11

主翼と同じような要領で胴体もフィルムを張ってゆきます。

主翼と同じような要領で胴体もフィルムを張ってゆきます。

胴体は裏・横・上面の順で作業をおこないます。

特に機首の部分が3次曲面になっているので、熱を加えて引っ張りながら貼って行くと良いでしょう。

キャノピーの部分は、色を変えてみました。

キャノピーの部分は、色を変えてみました。

こちらは手持ちのオラカバのシルバーを使用しました。

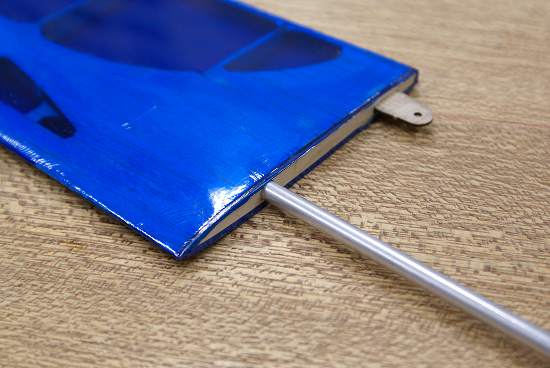

主翼にカンザシ受け用のアルミパイプを取付けます。

主翼にカンザシ受け用のアルミパイプを取付けます。

アルミパイプの周りにエポキシをつけて差し込みます。

アルミパイプは、両翼分が1本になっていますので、シッカリおくまで差し込んで不要な部分を切断します。

切断したアルミパイプが中央部分からはみ出さないようにヤスリなどで削っておきます。

切断したアルミパイプが中央部分からはみ出さないようにヤスリなどで削っておきます。

このときに、削ったところにバリが出来てカーボンカンザシが入らない場合がありますので、カンザシを差し込んでみて、入らない場合は、リーマーなどで調整をしおきます。

この作業は、フィルムを貼る前に行っても結構です。

これでフィルム貼りが完了です。

これでフィルム貼りが完了です。

V尾翼の接着には、専用の治具が付いていますので、それにあわせて接着するようになっています。

2007年8 月25日

「MINUS ACRO」の製作 10

出来るだけシワの出ないようにフィルムの周囲を固定したら、いらない部分をきりとりました。

出来るだけシワの出ないようにフィルムの周囲を固定したら、いらない部分をきりとりました。

青色透明のフィルムですがこの段階では、くるんでいます。

このフィルムは、熱をかけた所の糊部分が透明に変化しますので、熱をかけたところとかけてないところが、はっきりわかりますので全体にアイロンをかけて収縮してしてゆきます。

このフィルムは、熱をかけた所の糊部分が透明に変化しますので、熱をかけたところとかけてないところが、はっきりわかりますので全体にアイロンをかけて収縮してしてゆきます。

この時に片側にテンションがかかり細い部分が反ってきますので、注意してください。

裏側が貼れたら表側も同じ要領でフィルムを張ってゆきます。

裏側が貼れたら表側も同じ要領でフィルムを張ってゆきます。

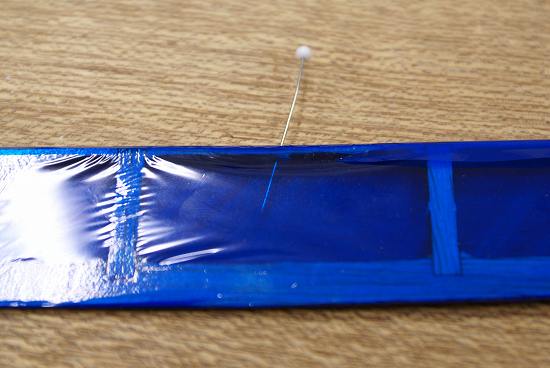

表側のフィルムを収縮する前に待ち針で空気の逃げ穴をあけておきます。

これをしておかないと中の空気が逃げずに綺麗に貼れないことがあります。

これは、どのフィルムを貼る場合でも同じです。

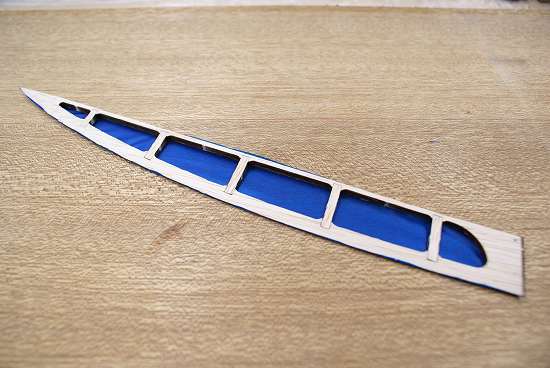

尾翼・主翼も同じ要領でフィルムを張って行きます。

尾翼・主翼も同じ要領でフィルムを張って行きます。

フィルムを綺麗に仕上げるのは、見た目の綺麗さもありますが、飛行性能にもかかわりますので、翼を張る場合は、丁寧に仕上げるようにします。

2007年8 月24日

「MINUS ACRO」の製作 9

生地完成した機体にフィルムを貼ってゆきます。 フィルムは、OK模型のイージーカバE-ライトを使用しました。

フィルムは、OK模型のイージーカバE-ライトを使用しました。

このフィルムは、市販されているフィルムの中で一番薄く(厚さ20μ)軽量(28.6g/㎡)でいながら鳥人間コンテストの機体にも使用されるくらいに丈夫なフィルムです。

このフィルムは、200℃と言う高温で収縮する為、貼った後に弛みにくいのも特徴です。

このフィルムは、200℃と言う高温で収縮する為、貼った後に弛みにくいのも特徴です。

主翼にフィルムを張る前にエルロンをきりはなしておきます。

主翼にフィルムを張る前にエルロンをきりはなしておきます。

切離したエルロンのヒンジ部分になるところは、斜めにペーパーで削っておいてください。

フィルムは、貼る部分に合わせて一回り大きく切っておきます。

フィルムは、貼る部分に合わせて一回り大きく切っておきます。

このフィルムには、裏紙がありませんのでそのまま使用します。

先ず下の面からフィルムの周りをアイロンで止めいきます。

この時に出来るだけ弛みが出ないようにするのが綺麗に仕上げるコツです。

後で縮めたらよいと思って雑に貼ってしまうと、シワが残ってしまったりしますので、丁寧に作業をします。

2007年8 月23日

「MINUS ACRO」の製作 8

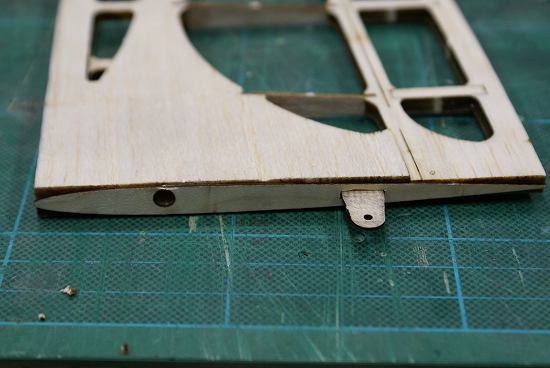

1mmベニアの翼型を接着したところです。

1mmベニアの翼型を接着したところです。

この翼型に合わせて主翼のバルサシートから削り出しますので、剥がれたりしないようにシッカリ接着しておきます。

ブロックにつけたサンディングペーパーで先ほどの翼型に合わせて削ってゆきます。

ブロックにつけたサンディングペーパーで先ほどの翼型に合わせて削ってゆきます。

一度に削らずにすこしづつ形を確認しながら削ります。

上が削る前、下が成型後のしゅよくです。

上が削る前、下が成型後のしゅよくです。

小型のグライダーですので、少しの狂いが性能に影響しますので、この作業は丁寧に時間をかけておこなってください。

左右の主翼を成型して、キャノピーに固定ようのパーツを接着して生地完成になります。

左右の主翼を成型して、キャノピーに固定ようのパーツを接着して生地完成になります。

各パーツが細かいので組立てているときは、華奢に思っていたのですが生地完成になると意外と硬性があります。

このぐらいの硬性があるのであればショックコードでの発進も大丈夫のようです。

2007年8 月22日

瀬田川花火大会2007

毎年、琵琶湖周辺に市町村で花火大会が行われていて、中でも全国的に有名になってきたのが8月8日に行われる「琵琶湖大花火大会」です。

この花火大会は、1万発以上の花火が大津市の浜大津港周辺の湖上3箇所から打ち上げられて、見物客が近畿をはじめ全国から10万人以上も集まる滋賀県最大の花火大会です。

各琵琶湖の花火大会の最後に行われるのが、8月17日の「瀬田川 船幸祭 花火大会」です。

このお祭りは、地元の神社の「建部大社」のお祭りのなかで行われるもので、花火自体は、1000発程度の規模なのですが、川幅300mくらいの瀬田川の真ん中に艀を浮かべそこから打ち上げるための、非常に近くで花火を見ることが出来とても、迫力のあるものです。

風向きによっては、空中で炸裂した花火のカスが降ってくるほどです。

私がこどもの頃は、見物客もさほど多くなく河原に寝っころがってみたものですが、最近は見物客も多く地元では、人気のイベントになってきました。

お近くの方で見たことが無いとおっしゃるかたは、一度見に来られてはいかがでしょうか。