トップモデルBLOG

週1回のペースで更新しています。商品レビュー、イベントレポートからハウツーまで、幅広くカバーします。

2007年8 月21日

2007年8 月16日

渋滞って?

お盆休みもそろそろ大詰めになってきて、帰省Uターンラッシュが始まっているようですが、先週の土曜日に大阪に行く用事があって、道路情報をみると名神下り40kmとでてたので、回り道と思って違う道路から行くことにしたら、そこも渋滞2kmとの道路情報がでていて、まあ2kmならと思ってたら、その2kmを抜けるのになんと1時間半以上もかかってしまい、結局目的地に行くのにふだんなら1時間ちょっとぐらいで付くところを4時間近くもかかってしまいました。

ところで、渋滞ってどんな基準で渋滞って情報がでてるのかなって調べてみると、ちょっと前の資料だったのですが、以外なことに各道路管轄機関によって異なっていることがわかりました。

日本道路公団:時速40km以下で1kmの車列が15分以上継続したとき

首都高速道路公団:時速20km以下のとき

阪神高速道路公団:おおむね時速30km以下のとき

を渋滞と呼ぶそうです。

国家公安委員会の「交通情報の提供に関する指針」によると、

郊外部の高速道路など:時速40km以下

都市部の高速道路など:時速20km以下

その他の道路:時速10km以下

を渋滞となっているそうです。

一口に渋滞と言っても基準が道路によって全然ちがっています。

テレビなどで渋滞情報で「XXXが○○○から50km」とかと紹介していますが、ドライバーの立場から言うと何kmの渋滞を何時間で通過できるという情報までだしてもらえると非常に助かると思うのですけどね。

最近は、高速道路電光板の情報には、「XXXまで○○時間」って出ていることがありますが、高速に乗って渋滞にはまってからでは、役に立たないことがありますよね。

これから、週末にかけて車で出かける方もまだまだおられると思うのですが、渋滞ってこれだけ道路によって違いがあるってことを、参考に時簡に余裕をもって安全運転で出かけてくださいね。(^_^)v

2007年8 月15日

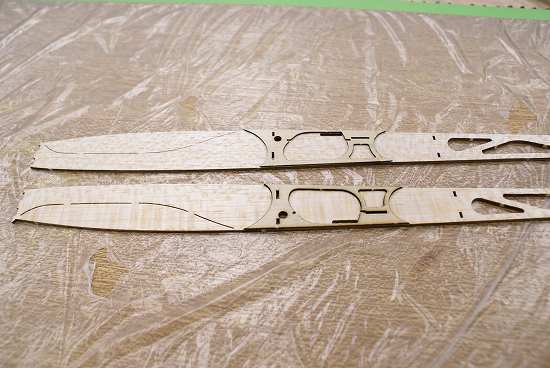

「MINUS ACRO」の製作 6

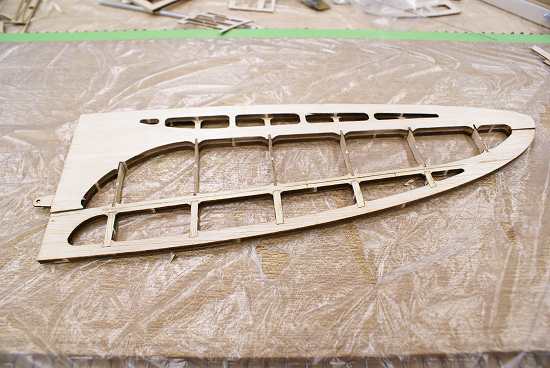

主翼を組立てます。

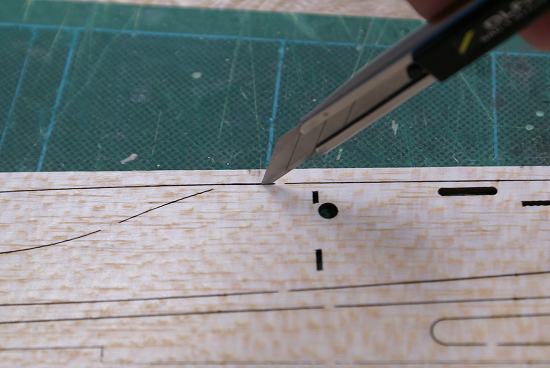

本機の主翼は、一般的なリブ組みではなく、レーザーカットされた4mmバルサを前縁側が2枚、後縁側が1枚を接着してブロックを作り翼型にあわせて削りだすという組立方をします。 先ず、前縁側の一枚に写真のようにレーザーで浅く切り込まれている部分をカッターで1mmの深さになるように切り出します。

先ず、前縁側の一枚に写真のようにレーザーで浅く切り込まれている部分をカッターで1mmの深さになるように切り出します。

これは、左右の主翼をつなぐベニアパーツを埋め込む箇所になります。

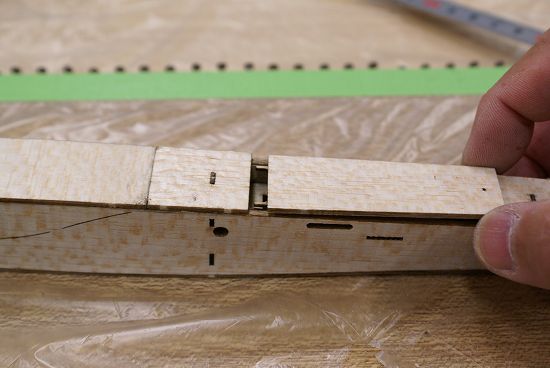

堀りこんだところに1mmベニアのパーツをはめ込んで接着します。

堀りこんだところに1mmベニアのパーツをはめ込んで接着します。

瞬間でも良いのですが、エポキシの方が安心でしょう。

この部分は、カンザシを受けるアルミパイプが入る部分であ図面とパイプ現物にあわせて溝を掘ります。

この部分は、カンザシを受けるアルミパイプが入る部分であ図面とパイプ現物にあわせて溝を掘ります。

主翼に若干の上半角が付きますので、その分を考慮して加工してください。

加工した上下2枚のをあわせて接着します。

加工した上下2枚のをあわせて接着します。

この作業を左右を意識して2組製作します。

これで前縁側のブロックになります。

これで前縁側のブロックになります。

上下を接着する際に後ほど削りだすことを考慮して接着面が均一に接着できているように接着剤を着けておきたいので、この部分は、瞬間より、アリファティックボンドを一面に塗って接着をしました。

2007年8 月14日

「MINUS ACRO」の製作 5

尾翼の組立をします。

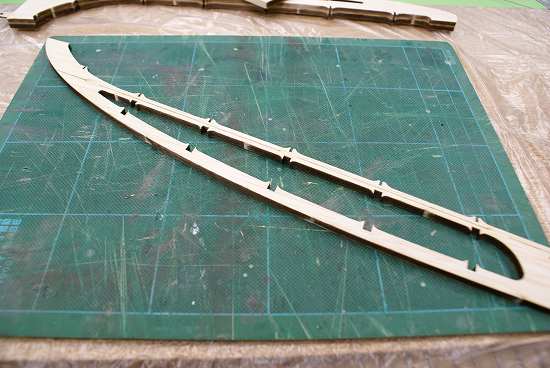

本機の尾翼は、V尾翼になっているので、写真の尾翼を2組作ります。

本機の尾翼は、V尾翼になっているので、写真の尾翼を2組作ります。

3mmバルサの枠にリブを接着するようになっています。

3mmバルサの枠にリブを接着するようになっています。

リブは、枠のバルサの木目に対して直角方向の木目になっていて、強度を確保しています。

リブは、入れる場所により若干形が違っていますので、無理に入れずに仮組して場所を確認してから接着します。

エレベターの動翼のヒンジ部分をサンドペーパーで斜めに削ります。

エレベターの動翼のヒンジ部分をサンドペーパーで斜めに削ります。

ヒンジは、テープヒンジを使うため、V字に削らずに斜めに削ります。

ヒンジは、テープヒンジを使うため、V字に削らずに斜めに削ります。

削るときは、左右に気をつけて削らないと同じ方向の動翼が2枚出来てしまいます。

この作業を、左右の2枚行って尾翼の生地が完成です。

この部分は、簡単な組み立て作業なのですが、左右があるので、ウッカリしてると意外と失敗してしまうので、気をつけましょう。

2007年8 月11日

2007年8 月10日

「MINUS ACRO」の製作 3

胴体の底面プランクが出来たところで、機首の部分を作ります。 機首は、4mmバルサを積層して作ります。

機首は、4mmバルサを積層して作ります。

この時に瞬間で接着しても良いのですが、後で削って成型するため、削れる木工ボンド「アルファティックボンド」を使用しました。

このボンドは、通常の木工ボンドの2倍の強度がありなおかつ硬化後は、耐水性になりサンディングができるという優れものです。

機首のブロックは、1mmベニアを4mバルサ左右2枚づつで挟むようにして作ります。

機首のブロックは、1mmベニアを4mバルサ左右2枚づつで挟むようにして作ります。

出来上がったブロックは、胴体の一番前の胴枠の切り込みにブロック中心のベニアの部分が入るようになっているのでそれに合わせて接着します。

出来上がったブロックは、胴体の一番前の胴枠の切り込みにブロック中心のベニアの部分が入るようになっているのでそれに合わせて接着します。

機種のブロックが接着できたら、胴体上面を説明書に合わせてプランクしてゆきます。

機種のブロックが接着できたら、胴体上面を説明書に合わせてプランクしてゆきます。

このとき写真の部分の機首ブロックとプランク材の合わせ目のところは、接着しないようにします。

この部分は、キャノピーとして切離すようになっているからです。

胴体後のプランク材にベニア製のネジ受けようのパーツを接着します。

胴体後のプランク材にベニア製のネジ受けようのパーツを接着します。

後の部分をプランクするのですが、この時、プランクする前に尾翼用のコントロールロッドの通るエンビ製のアウターパイプを先に取付けてからプランクします。

後の部分をプランクするのですが、この時、プランクする前に尾翼用のコントロールロッドの通るエンビ製のアウターパイプを先に取付けてからプランクします。

私は、ウッカリ先にプランクをしてしまったものですので、後でパイプを通すのに苦労してしまいました。(;¬з¬)

2007年8 月 9日

「MINUS Acro」の製作 2

左右の胴体側板に補強板の接着が出来たら胴枠を取り付けます。 胴枠も1mmベニアパーツになっていますので、切り取り側板の所定の位置に仮組みしてみます。

胴枠も1mmベニアパーツになっていますので、切り取り側板の所定の位置に仮組みしてみます。

仮組みをして胴体が歪まないように調整したら、瞬間で接着して行きます。

仮組みをして胴体が歪まないように調整したら、瞬間で接着して行きます。

この時に、仮組みをせずにいきなり接着してしまうといくら正確にレーザーカットされたキットでも歪んだり、間違って取付けたりと失敗につながりますので、バルサキットをはじめて組立てる方は、特に注意しましょう。

そうそう、仮組みするときにこのサーボベットを入れ忘れないようにします。

そうそう、仮組みするときにこのサーボベットを入れ忘れないようにします。

胴枠と胴体が歪まないように接着できたら、底面をプランクします。

胴枠と胴体が歪まないように接着できたら、底面をプランクします。

このときも必ず位置を確認して胴体が歪まないように接着してください。

特に、本機体の場合、小型機のために使用している部材が細かったり薄かったりしますので、無理をすると歪みが出やすく、飛行性能にも関係しますので、あせらず正確に組立るようにするのがコツです。

2007年8 月 8日

PC&MAC

ちょっとラジコンとは関係ないのですが、最近プライベートに使っていたお気に入りのパソコンを水濡れさしてしまったのです。 B5サイズのこのパソコンを3年ほど前に買って、出張や自室で使用するのが便利で、最近は海外へ出張に行ったときなどSKYPEを使って日本と無料で電話代わりに良く使っていました。

B5サイズのこのパソコンを3年ほど前に買って、出張や自室で使用するのが便利で、最近は海外へ出張に行ったときなどSKYPEを使って日本と無料で電話代わりに良く使っていました。

その日の夜も、自室で酎ハイを飲みながらSKYPEで話をしていたときに、横に置いたグラスに手を引っ掛けてパソコンのに思いっきりぶちまけてしまったのです。(T_T) 仕方ないので、倉庫の棚卸用に買ったV●●TAのノートブックを使っていたのですが、このPCは、棚卸などの業務専用なので、そんなに重いソフトを動かすこともないので、スペックもセレロンM1.6Gでメモリーも1.5Gと以前のXPなら十分のスペックなので、値段も手ごろなところから購入したところ、実際に仕事で使ってみるとなんとも重い・・・

仕方ないので、倉庫の棚卸用に買ったV●●TAのノートブックを使っていたのですが、このPCは、棚卸などの業務専用なので、そんなに重いソフトを動かすこともないので、スペックもセレロンM1.6Gでメモリーも1.5Gと以前のXPなら十分のスペックなので、値段も手ごろなところから購入したところ、実際に仕事で使ってみるとなんとも重い・・・

途中で強制終了する・・・でなんとも使い勝手がよくないのです。

ネット検索で色々調べて少しは、スピードUPしてくれたのですが、いまひとつ納得がいかないところが・・・

そのなこんなで、プライベート用のノートPCをどうしようかと色々迷っていました。

以前MAC派の人にMACが良いよって聞いていたて、ある方が購入したMACBOOKの画像を 処理が早いのにビックリ\(◎o◎)/!今まで●ィンドウズしか使ったことがなかったので、それからMACがとても気になる存在になってきました。

MACにしようか・・・●ィンドウズ系に使用かって迷って、アップルのHPを覗きに行ってCMの動画を見れるところがあり、そこでみたCMがなんともいえぬものでした。 XPからV●STAにグレードアップしたかたや、ロースペックのPCを購入したかたならこのCMを見ると結構苦笑するかたもいると思います。

XPからV●STAにグレードアップしたかたや、ロースペックのPCを購入したかたならこのCMを見ると結構苦笑するかたもいると思います。

私やそばにいたスタッフも思わず吹き出してしまいました。

(画像をクリックすると動画が見れます。)

で色々調べてみたらMACでもXPが使えると教えてもらい、MAC・OSで使えないOfficeソフトもOSをXPに切替えることで使用できるとのことなので、結局MACデビューすることに決め早速オーダー そんなことで、私のもとにやって来た初MACです。

そんなことで、私のもとにやって来た初MACです。

簡単な説明書が入っていて早速立ち上げて設定ネット接続もあっという間に設定できネットワークにも簡単にも接続でき、いままで新しいPCを購入したときにやっていた手間を考える・・・

まだまだ分からない機能もあるけど、結構使い慣れるとプライベートでは、離せなくなるかもしれません(^^ゞ

※上の動画を見るには「QuickTime」が必要ですので、無い方はロゴマークをクリックすると無料ダウンロードが出来ます。

※上の動画を見るには「QuickTime」が必要ですので、無い方はロゴマークをクリックすると無料ダウンロードが出来ます。

2007年8 月 7日

「MINUS Acro」の製作 1

マイクロサイズのグライダーキット「MINUS Acro」を製作してみました。 このキットは、レーザーカットされたバルサキットになっています。

このキットは、レーザーカットされたバルサキットになっています。

先ず、胴体から製作していきます。

先ず、胴体から製作していきます。

使用するパーツをバルサシートから取り外すときは、レーザカットされていない部分が少し多いので、カッターを使って丁寧に切り離すほうが良いでしょう。

バルサシートの各パーツに組立説明書に合わせてパーツ番号を記入しておくと良いでしょう。

バルサシートの各パーツに組立説明書に合わせてパーツ番号を記入しておくと良いでしょう。

これは、胴体側面の主翼が付く部分の補強用のベニアパーツです。

これは、胴体側面の主翼が付く部分の補強用のベニアパーツです。

このパーツも先ほどと同じようにかったーを使ってパーツを外しサンドペーパーで少し修正しておきます。

側板ベニア製補強パーツを瞬間で接着します。

側板ベニア製補強パーツを瞬間で接着します。

パーツの位置をキッチリと決めてから、瞬間を隙間に浸透さすと良いでしょう。

左右の側板に補強パーツを接着します。

左右の側板に補強パーツを接着します。

この時に、同じ方向で作ってしまわないように注意します。

初心者や、バルサキットをあまり背作したことの無い方は、よくやる失敗です。

胴体は、魚の開きのように左右に気をつけて製作しましょう。

2007年8 月 4日

「EZカップ スポーツフライトコンテスト2007」Vol.5

今回のEZカップは、雨も降らずに沢山の参加者の皆さんが、一日にぎやかに楽しく過ごせました。 最後に各賞の表彰式になります。

最後に各賞の表彰式になります。

高松社長から、各受賞者に景品や記念の盾が渡されます。

RCAW誌の宮内さんは、競技会初参加賞を受賞です。

RCAW誌の宮内さんは、競技会初参加賞を受賞です。

本人曰く「めっちゃ緊張したそうです。」

グライダー部門の優勝は、RCAW誌の記事ライターでもおなじみのHide松本さんです。

グライダー部門の優勝は、RCAW誌の記事ライターでもおなじみのHide松本さんです。

2位にカシオペアの加藤さんが入賞さすがグライダーメーカーさんです。

2位にカシオペアの加藤さんが入賞さすがグライダーメーカーさんです。

タイムラリー・タッチ&ゴーは、自作の3Dアクロ機で参加されたかたです。

タイムラリー・タッチ&ゴーは、自作の3Dアクロ機で参加されたかたです。

(お名前が分からないので、ごめんなさいm(__)m)

今回なんといっても、最高なのは、OK模型賞を受賞した、三浦コーヘー君(小3)です。

今回なんといっても、最高なのは、OK模型賞を受賞した、三浦コーヘー君(小3)です。

お父さんにトレーナーコードでサポートをうけながらも、タッチ&ゴーに初参加も見事お父さんに6点差をつけて勝って大喜びです。

おまけに、商品が「T30充放電器」と豪華で、まわりから「親父が喜んでるやろ」なんて声が飛んでいました。 後は、恒例の豪華景品のジャンケン大会で大盛り上がりのうちに競技会も無事お開きとなりました。

後は、恒例の豪華景品のジャンケン大会で大盛り上がりのうちに競技会も無事お開きとなりました。

フライト技術を競い合う真剣な競技会も良いのですが、こんな初心者からベテランまで本当にラジコン飛行機やグライダーを楽しむ競技会も良いものです。

是非、競技会に参加したこと無い方は、この競技会なんかから競技会デビューは、いかがでしょうか。