トップモデルBLOG

週1回のペースで更新しています。商品レビュー、イベントレポートからハウツーまで、幅広くカバーします。

2007年10 月18日

2007年10 月17日

[AGGRESSOR 240 1.99m ARF」 VOL4

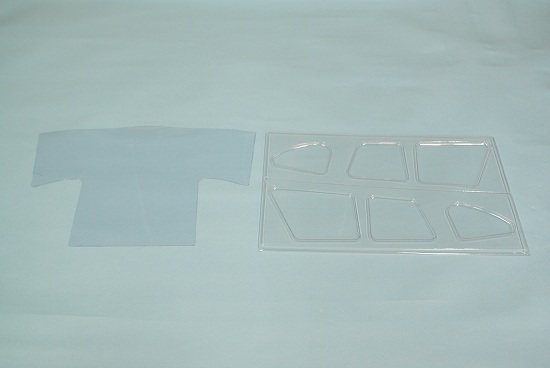

キャノピーは、透明度の高い樹脂を真空成型された、大型のものが付属しています。

キャノピーは、透明度の高い樹脂を真空成型された、大型のものが付属しています。

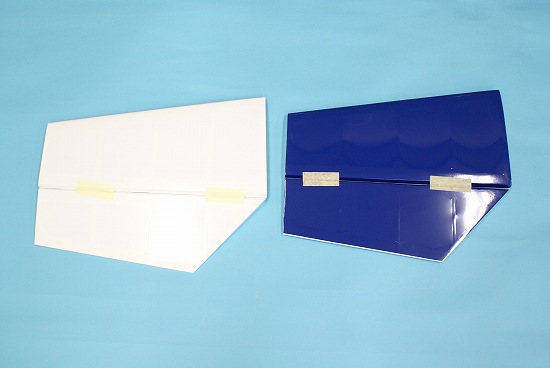

主翼及び水平尾翼のカンザシは、軽量で丈夫な硬質アルミパイプ製のものになっています。

主翼及び水平尾翼のカンザシは、軽量で丈夫な硬質アルミパイプ製のものになっています。

メインギアは、ジュラルミン製で機体の大きさから見ると華奢に見えるかも知れませんが、上質な材料を使用しているので、上級者のランディングで有れば強度的には、まったく問題ない強度があります。

メインギアは、ジュラルミン製で機体の大きさから見ると華奢に見えるかも知れませんが、上質な材料を使用しているので、上級者のランディングで有れば強度的には、まったく問題ない強度があります。

メインタイヤと尾輪のタイヤは、空気入のゴムタイヤが付属しいて、テールギアは、スプリングで両引きされているスケールタイプのものが付属しています。

メインタイヤと尾輪のタイヤは、空気入のゴムタイヤが付属しいて、テールギアは、スプリングで両引きされているスケールタイプのものが付属しています。

こちらは、ヒンジやリンケージ等に付属部品です。

こちらは、ヒンジやリンケージ等に付属部品です。

ロッドエンドは、ガタの出にくいボールリンクタイプになっています。

組立説明書は、設計図タイプになっています。

組立説明書は、設計図タイプになっています。

写真真ん中の筒状に丸められているのは、カッティングシートから切り出されたデカールです。

コクピットのイラストは、シールにはなっていないので、切り抜いて糊などで接着するようになっています。

これから本格的なF3A機にチャレンジしようと考えているかた、この機体からチャレンジしてみては、いかがでしょうか。

2007年10 月16日

「AGGRESSOR 240 1.99m ARF」 VOL3

2007年10 月13日

「AGGRESSOR 240 1.99m ARF」 VOL2

2007年10 月10日

「AGGRESSOR 240 1.99m ARF」 VOL1

F3A対応の「AGGRESSOR 240 1.99m ARF」を紹介します。 本機は、全長・全幅ともに1998mmのF3Aの標準的なサイズの機体になっています。

本機は、全長・全幅ともに1998mmのF3Aの標準的なサイズの機体になっています。

本格的なF3A機が数十万円と高価でフルサイズの機体に入門してみたいが手が出ないと思ってる方にお勧めの機体です。

パッケージは、さすがに大型機のARFのために全長160cmの大きな箱に入っていますが、開けてみると余裕を持ってパッケージされています。

パッケージは、さすがに大型機のARFのために全長160cmの大きな箱に入っていますが、開けてみると余裕を持ってパッケージされています。

キットをだしてみました。

キットをだしてみました。

パーツ構成は、シンプルで一般的なARF機と同じです。

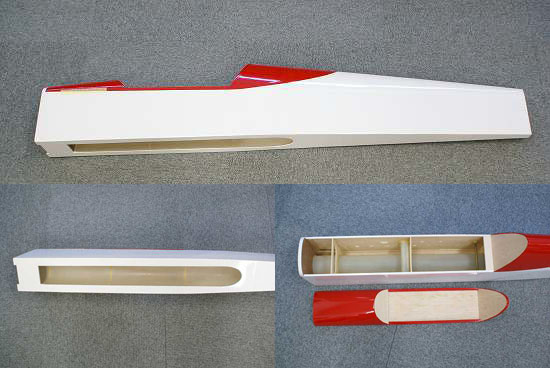

胴体は、ベニア・バルサで構成され、オラカバで仕上げられています。

胴体は、ベニア・バルサで構成され、オラカバで仕上げられています。

底面には、FRP製でチューンドサイレンサーが装着できるように加工されています。

メカルームのハッチは、キャノピー部分から防火壁のところまで広く開くのでメンテナンス性良好になっています。

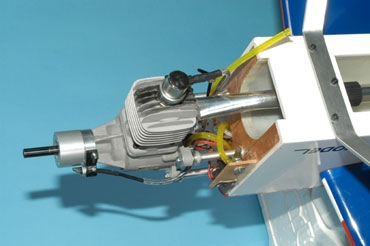

メーカーでは、ガソリンの40ccを推奨していますが、当然グローエンジンも搭載可能です。

メーカーでは、ガソリンの40ccを推奨していますが、当然グローエンジンも搭載可能です。

この写真は、メーカーのエンジン搭載例の写真です。

エンジンマウントは、使用するエンジンに合ったものを別途購入して取り付けます。

胴体の後部は、バルサ材のトラス構造になっていて、軽量化をはかっています。

胴体の後部は、バルサ材のトラス構造になっていて、軽量化をはかっています。

グローエンジンを使用すると5kg以内に仕上げることも可能です。

2007年10 月 9日

琵琶湖の活け鮎料理

祭日と休みがかさなったので家族を連れて、ドライブがてらに鮎料理を食べにいってきました。 場所は、琵琶湖の湖西地域の真ん中ぐらいの大津市北小松というところです。

場所は、琵琶湖の湖西地域の真ん中ぐらいの大津市北小松というところです。

もう少し北上すると、KMAの水上機大会の会場になります。

琵琶湖に面したところに「松水」(しょうすい)と言うお店があります。

琵琶湖に面したところに「松水」(しょうすい)と言うお店があります。

このお店は、淡水魚の養殖卸をされている会社が経営している鮎料理のお店です。

1階は、鮎・鯉・チョウザメなどの養殖池にと売店・それに鮎を網や手づかみで捕まえてそれを焼いて食べられるようになっているコーナーがあります。

1階は、鮎・鯉・チョウザメなどの養殖池にと売店・それに鮎を網や手づかみで捕まえてそれを焼いて食べられるようになっているコーナーがあります。

鮎は、一人5匹ついていて串に刺されてでてきます。

鮎は、一人5匹ついていて串に刺されてでてきます。

出てきたときは、まだ鮎が生きてピクピク動いています。

ちょうど9月~10月末までは、子持ち鮎のシーズンでこの次期だけしか食べられません。

ちょうど9月~10月末までは、子持ち鮎のシーズンでこの次期だけしか食べられません。

子持ち鮎は、一人3匹で、オーダーのときに子持ちが子持ちで無いかを注文します。

これを自分で焼きながら食べます。

やっぱり焼きたての鮎は、美味しいです。

料理は、鮎のほかに鯉のあらい又は、鱒のカルパチョ・シジミの赤だし又は、鯉こく・和え物・佃煮4種・香の物・ご飯でお昼には、十分すぎるぐらいです。

料理は、鮎のほかに鯉のあらい又は、鱒のカルパチョ・シジミの赤だし又は、鯉こく・和え物・佃煮4種・香の物・ご飯でお昼には、十分すぎるぐらいです。

あまり、川魚を食べる機会って無いかもしれませんが、ドライブの途中の食事には、お勧めのスポットです。

2007年10 月 6日

「MISS MORAVA 2.42M ARF」 VOL4

ランディングギアは、非常に肉厚のジュラルミン製で多少のハードランディングにも耐えられるようになっています。

ランディングギアは、非常に肉厚のジュラルミン製で多少のハードランディングにも耐えられるようになっています。

ボールペンと比較してもらうとその厚みがお分かりいただけるとおもいます。

主翼及び、尾翼のカンザシは、軽量で丈夫な硬質アルミパイプが使われています。

主翼及び、尾翼のカンザシは、軽量で丈夫な硬質アルミパイプが使われています。

写真の下に写ってるグラス製ロッドは、エンコンロッドに使用します。

キャノピーは、左側がフロントウィンドウで右側がサイドウィンドウになっています。

キャノピーは、左側がフロントウィンドウで右側がサイドウィンドウになっています。

サイドウインドウは、切り取って胴体の窓の部分にはめ込んで接着するようになっています。

フロントウィンドウは、平板を曲面に合わすようになっているので、この部分に少しコツがいりそうです。

写真右上の白い板は、胴体メカ室の天井部分のハッチになっています。

写真右上の白い板は、胴体メカ室の天井部分のハッチになっています。

左下の白色は、主翼のサーボハッチになっています。

その他サーボマウントは、ノックピン等こまかな部品がはいっています。

こちらは、ヒンジとリンケージ関係の部品になっています。

こちらは、ヒンジとリンケージ関係の部品になっています。

写真左上の部品は、フラップのヒンジになっていて一つのヒンジをいくつかの部品を組み合わせて製作するようになっています。

右の灰色のヒンジは、エルロン・ラダー・エレベーターのヒンジになります。

尾輪は、スケールタイプの尾輪がはいっています。

尾輪は、スケールタイプの尾輪がはいっています。

メインタイヤは、付属していませんので、好みの物を別途購入していただくようになっています。

デカール類は、カッティングシートから切り出したものが付属しています。

デカール類は、カッティングシートから切り出したものが付属しています。

その他、組立説明書は、イラストがメインになっていてチェコ語のものになっていますが、このクラスを飛ばされる上級者のかたらなら十分イラストの説明だけでも理解していただけるものとなっています。

この機体は、ガソリンエンジンを積んでグライダーの曳航機としてもいいですが、2気筒や水平4気筒などのグローのマルチエンジンを搭載して、スケールライクに飛ばしても味のある飛行を楽しむのも面白いかもしれません。

2007年10 月 5日

[MISS MORAVA 2.42M ARF」 VOL3

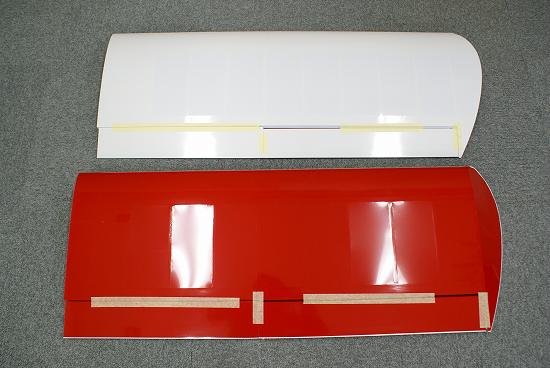

主翼もバルサリブ組みオラカバ仕上げになっていて、いつもながらヨーロッパ製の機体のフィルムの仕上げは、すばらしいものがあります。

主翼もバルサリブ組みオラカバ仕上げになっていて、いつもながらヨーロッパ製の機体のフィルムの仕上げは、すばらしいものがあります。

主翼も表が白色、裏が赤色に貼り分けられています。

翼型は、NACA4412が採用されています。

翼型は、NACA4412が採用されています。

カンザシの通る穴や、サーボコードの通る穴なども加工済になっています。

フラップは、独特のフラップヒンジの採用により上げたときは、主翼にピッタリとつき、下げたときには、ほぼ90度近く下がる構造になっています。

フラップは、独特のフラップヒンジの採用により上げたときは、主翼にピッタリとつき、下げたときには、ほぼ90度近く下がる構造になっています。

翼端エルロンも比較的大きくとられていて、大型の高翼でも、シッカリ舵が効くようになっているようです。

翼端エルロンも比較的大きくとられていて、大型の高翼でも、シッカリ舵が効くようになっているようです。

このサイズの機体は、見た目は大きくて難しそうに思えるのですが、実際に飛ばしてみると上空では、機体の挙動がユックリで意外と飛ばしやすいです。

2007年10 月 4日

「MISS MORAVA 2.42M ARF」 VOL2

胴体は、ベニア・バルサ・オラカバフィルム仕上げで大きさのわりに非常に軽量に作られています。

胴体は、ベニア・バルサ・オラカバフィルム仕上げで大きさのわりに非常に軽量に作られています。

メカルームには、ベニアのサーボマウントが取付済になっていて、主翼部分から後は、バルサのトラス構造にフィルムを張った軽量仕様です。

エンジンマウントを取り付ける防火壁は、厚みのあるベニア製で、搭載するエンジンに合わせてマウントを取り付けるようになっています。

エンジンマウントを取り付ける防火壁は、厚みのあるベニア製で、搭載するエンジンに合わせてマウントを取り付けるようになっています。

エンジンは、ガソリンの30cc~60ccが推奨されています。

カウリングは、厚手の白色ゲルコートのFRP製で丈夫なものになっています。

垂直尾翼もバルサリブ組みオラカバ仕上げになっていて、B5サイズのラジコン技術誌と比較していただくとその大きさがお分かりいただけるとおもいます。

垂直尾翼もバルサリブ組みオラカバ仕上げになっていて、B5サイズのラジコン技術誌と比較していただくとその大きさがお分かりいただけるとおもいます。

水平尾翼もバルサリブ組みオラカバ仕上げで表面が白で裏面が赤色になっています。

水平尾翼もバルサリブ組みオラカバ仕上げで表面が白で裏面が赤色になっています。

このサイズの機体になると水平尾翼も板状ではなく、翼型をしています。

このサイズの機体になると水平尾翼も板状ではなく、翼型をしています。

この水平尾翼は、アルミパイプ製のカンザシを使用して2分割できるようになっています。

尾翼の長さだけで小型電動機くらいの大きさががあります。

2007年10 月 3日

「Miss MORAVA 2.42m ARF」 VOL1

大型スケールグライダーの曳航機としておすすめの「Miss MORAVA 2.42m ARF」を紹介します。

本機は、翼長2420mm・全長1960mmと非常にボリュームのある機体で大型スケールグライダーなどの曳航機として開発されたきたいです。

本機は、翼長2420mm・全長1960mmと非常にボリュームのある機体で大型スケールグライダーなどの曳航機として開発されたきたいです。

大型フラップを装備して、曳航機として有名な「ピラタス ターボ ポーター」同様に上空から急降下での短距離着陸を可能にしています。

大型フラップを装備して、曳航機として有名な「ピラタス ターボ ポーター」同様に上空から急降下での短距離着陸を可能にしています。

キットは、大型機のARFのため、機体全長のほぼ2m近い長さの大きな箱に入っています。

キットは、大型機のARFのため、機体全長のほぼ2m近い長さの大きな箱に入っています。

キットの中身を出してみました。

キットの中身を出してみました。

写真で見ると大きさがあまりわかりにくいですが、こうして並べると畳1畳半くらいのスペースになります。

これから何回かに分けえ各パーツのそれぞれを紹介してゆきます。